RA Prof. Dr. Jens M. Schmittmann*, Essen

Der nachstehende Beitrag beruht auf einem Vortrag des Verfassers, den er am 26. September 2022 bei der Tagung der Anwaltsgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen in Hamm gehalten hat. Der Beitrag behandelt die Schwerpunkte der Tätigkeit des Anwaltssenats des Bundesgerichtshofs. Zuvor werden statistische Hintergründe beleuchtet. Im Rahmen der Darstellung der Tätigkeit des Anwaltssenats wird anhand von zwei Beispielen erläutert, welchen Einfluss die Rechtsprechung auf die Gesetzgebung hat, insbesondere wenn der Gesetzgeber aus seiner Sicht unzutreffende Entscheidungen der Berufsgerichtsbarkeit korrigiert.

1. Einführung

Rechtsanwälte verfügen, anders als andere freie Berufe, über eine eigene Berufsgerichtsbarkeit, die aus der Ehrengerichtsbarkeit hervorgegangen ist und sowohl die disziplinarrechtlichen als auch die verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten umfasst. Nach der Reichsrechtsanwaltsordnung (RAO) von 1878 setzte sich das Ehrengericht aus fünf Mitgliedern des Kammervorstands zusammen. Beim Reichsgericht war ein mit zwei Senaten ausgestatteter Ehrengerichtshof eingerichtet. Der erste Senat stand unter dem Vorsitz des Präsidenten des Reichsgerichts, der zweite Senat unter dem Vorsitz eines Senatspräsidenten des Reichsgerichts. Weiterhin waren die Senate mit drei weiteren Richtern des Reichsgerichts sowie drei Rechtsanwälten aus dem Kreis der beim Reichsgericht zugelassenen Rechtsanwälte besetzt. 1

Mit der Verordnung zur Änderung und Ergänzung der RAO vom 1. März 1943 2 erfolgten die Abschaffung einer eigenen Berufsgerichtsbarkeit und die Eingliederung in die Dienstgerichte der Beamten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Berufsgerichtsbarkeit zunächst in den westlichen Besatzungszonen schnell wieder eingerichtet, wobei erhebliche regionale Unterschiede bestanden. Eine Vereinheitlichung erfolgte erst durch die Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) vom 1. August 1959. Durch das Gesetz zur Änderung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und der Patentanwälte vom 2. September 1994 wurde mit den Begriffen Anwaltsgericht und Anwaltsgerichtshof eine einheitliche Bezeichnung geschaffen, ohne die bisherigen Gerichte aufzulösen. 3

Nach § 106 Abs. 1 BRAO wird beim BGH ein Senat für Anwaltssachen gebildet. Der Senat für Anwaltssachen beim Bundesgerichtshof entscheidet in Spruchgruppen, denen über den Vorsitzenden hinaus gemäß § 106 Abs. 2 BRAO jeweils zwei Berufsrichter und zwei Rechtsanwälte als ehrenamtliche Beisitzer angehören. Den Vorsitz des Senats hat kraft Gesetzes die Präsidentin oder der Präsident des Bundesgerichtshofs inne. Stellvertretender Vorsitzender ist derzeit der Vorsitzende des IX. Zivilsenats. Die Beisitzer, seien es die Richter des Bundesgerichtshofes, seien es die rechtsanwaltlichen Beisitzer, stellen jeweils eine Personengruppe von sechs Personen dar, deren Einsatz dann vom Geschäftsverteilungsplan abhängt.

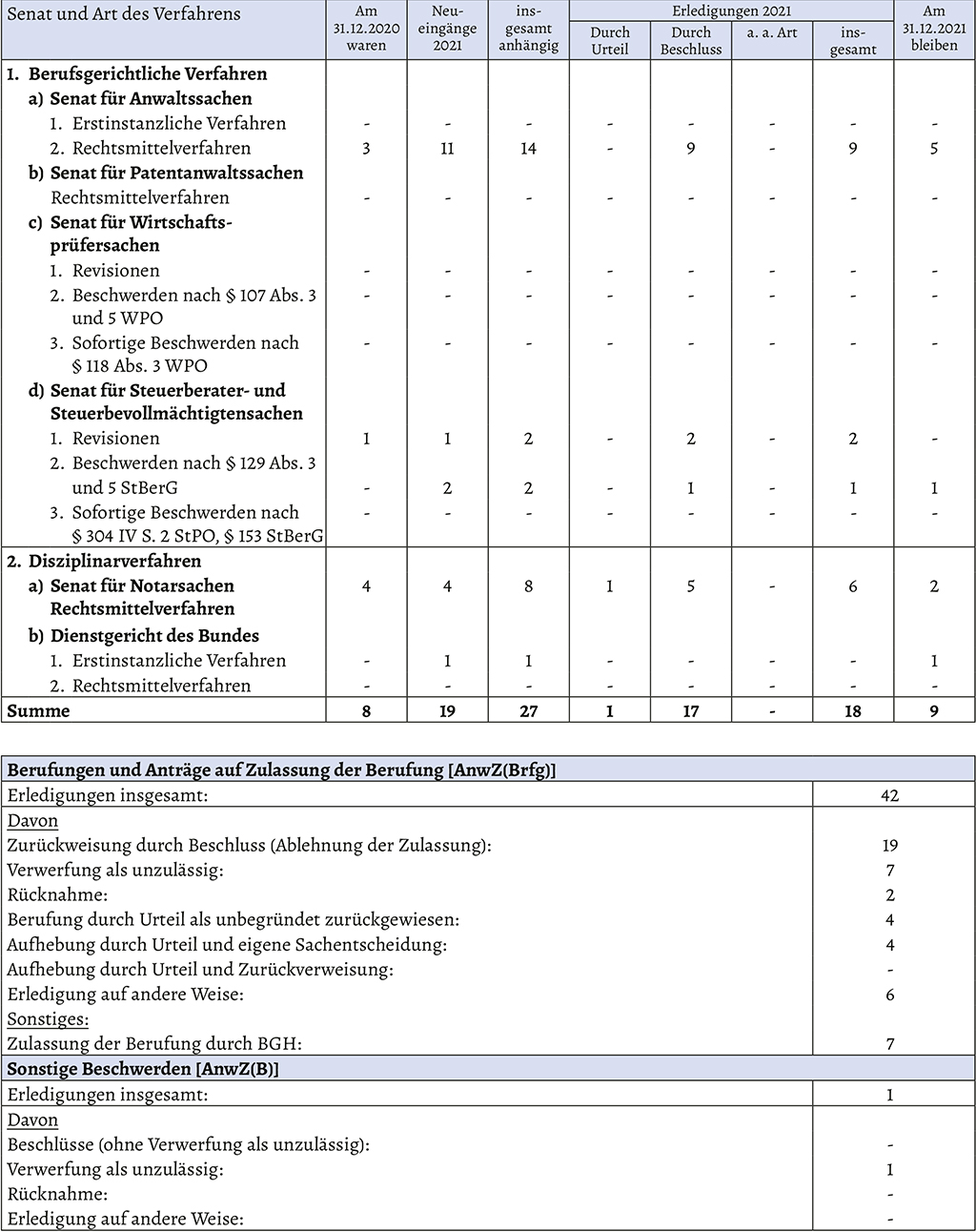

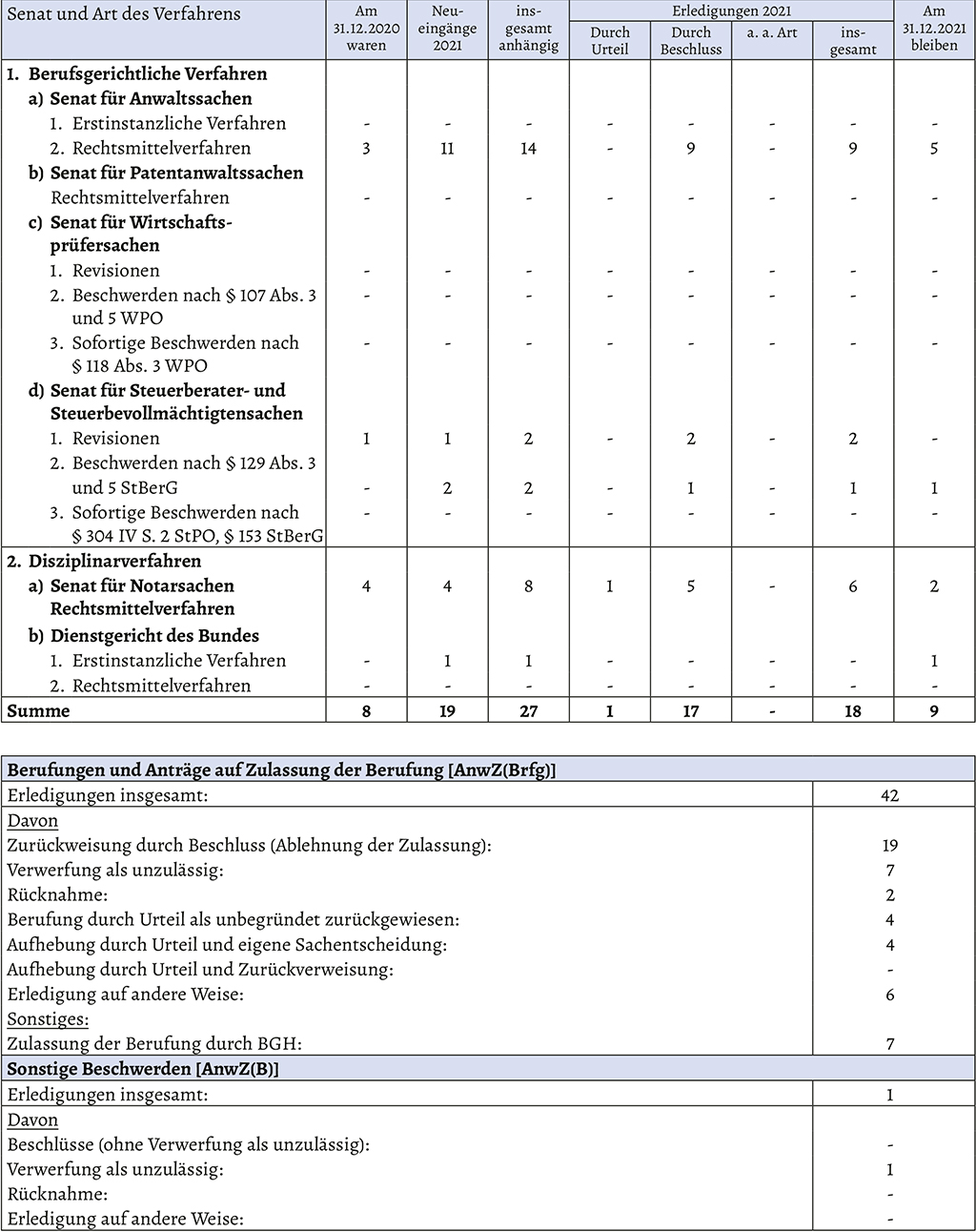

Für das Geschäftsjahr 2021 hat der Bundesgerichtshof folgende statistische Angaben veröffentlicht:

Berufsgerichtliche und Disziplinarverfahren

Im Wesentlichen wird die Arbeitskraft des Senates durch Verfahren beansprucht, die sich um den Widerruf der Zulassung, insbesondere wegen Vermögensverfalls, drehen. Darüber hinaus gelangen auch immer wieder Sachverhalte an den Bundesgerichtshof, die einen gewissen regionalen Bezug haben, aber damit bundesweit Aufmerksamkeit erregen.

Im Zusammenhang mit dem Seehaus am Starnberger See sind zahlreiche Verfahren anhängig, in denen es im Kern um den Renovierungsbedarf an diesem Seehaus geht, das die Rechtsanwaltskammer München von Todes wegen erlangt hat und das zu Fortbildungs-, Begegnungs- und Erholungszwecken genutzt worden ist. Der Betrieb der Nutzung wurde im Hinblick auf den anstehenden Renovierungsbedarf aufgegeben. Ein Antrag einer Gruppe Münchener Rechtsanwälte, den Betrieb des Seehauses in der bisherigen Art und Weise zum Zwecke und zum Wohle der Mitglieder und im Sinne des Testaments der Erblasserin unverzüglich wieder aufzunehmen, war beim Anwaltsgerichtshof München gescheitert. 4 Der dagegen gerichtete Antrag auf Zulassung der Berufung wurde abgelehnt. 5 Weiter wurde entschieden, dass aus dem Erörterungsrecht der Kammer kein Recht folgt, den zuständigen Organen in ihr nicht zur Entscheidung stehenden Angelegenheiten inhaltlich bindende Vorgaben zu machen. 6 Weitere Verfahren sind anhängig.

Bundesweites Aufsehen löste die Anfechtung der Wahl des Kammervorstandes der Rechtsanwaltskammer Düsseldorf aus. Im Ergebnis hat der Senat entschieden, dass die Wahl zum Vorstand einer Rechtsanwaltskammer wegen unzulässiger Wahlbeeinflussung gem. § 112f Abs. 1 Nr. 1 BRAO für ungültig zu erklären ist, wenn der Präsident der Rechtsanwaltskammer den Tätigkeitsbericht für eine Wahlrede mit offener Werbung für seine Wiederwahl und negativen und herabsetzenden Äußerungen über seine Gegenkandidaten nutzt und damit das staatliche Neutralitätsgebot in unzulässiger Weise verletzt. 7

II. Schwerpunkte der Tätigkeit des Senats

Die Tätigkeit des Senats lässt sich in die verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen und die anwaltsgerichtlichen Verfahren differenzieren.

1. Verwaltungsgerichtliche Anwaltssachen

Im Rahmen der verwaltungsgerichtlichen Anwaltssachen stehen der Widerruf der Zulassung wegen Vermögensverfall, die Zulassung von Syndikusrechtsanwälten sowie bestimmte Einzelfragen im Vordergrund.

a) Widerruf der Zulassung wegen Vermögensverfalls

Beim Widerruf der Zulassung als Rechtsanwalt wegen Vermögensverfalls sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Abschlusses des behördlichen Verfahrens maßgeblich. Spätere Entwicklungen können nur im Wiederzulassungsverfahren berücksichtigt werden. 8

Vermögensverfall liegt vor, wenn der Rechtsanwalt in schlechte finanzielle Verhältnisse geraten ist, die er in absehbarer Zeit nicht ordnen kann, und außerstande ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Die Eintragung in das Schuldnerverzeichnis oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründet die Vermutung für einen Vermögensverfall. Als Beweisanzeichen kommen offene Forderungen, Titel und Vollstreckungsmaßnahmen in Betracht. 9

Vermögenswerte sind nur zu berücksichtigen, wenn sie liquide sind. 10 Für den betroffenen Berufsträger stellt sich die Frage, wie er die Zulassung „retten“ kann, wenn er in Vermögensverfall geraten ist. Diese Frage lässt sich nicht allgemein beurteilen, sondern jeweils nur für den Einzelfall. Dabei sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

Es ist zur Erhaltung der Zulassung erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, die eine Gefährdung der Mandanten effektiv verhindern. 11

Selbst wenn der Insolvenzplan vom Insolvenzgericht bestätigt oder ein Schuldenbereinigungsplan angenommen worden ist, kann auf einen Widerruf der Zulassung verzichtet werden bzw. die Wiederzulassung erfolgen. 12

Im Rahmen der Erteilung der Restschuldbefreiung ist nach der aktuellen Rechtslage zu beachten, dass das Insolvenzgericht gem. § 287a InsO n.F. im Fall eines zulässigen Restschuldbefreiungsantrages bereits bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens feststellt, dass der Schuldner Restschuldbefreiung erlangt, damit aber noch nicht die gesetzliche Vermutung des Vermögensverfalles durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens als widerlegt angesehen werden kann. 13

Die Erteilung der Restschuldbefreiung erfolgt in Insolvenzverfahren, die ab dem 1. Oktober 2020 beantragt worden sind, bereits nach Ablauf von drei Jahren. Es kann daher zweckmäßig sein, auf die Zulassung zu verzichten, das Insolvenzverfahren zu durchlaufen und sodann die Wiederzulassung zu beantragen.

Soweit durch das Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz 14 das Restrukturierungsplanverfahren (§§ 2 ff. StaRUG) sowie das Sanierungsmoderationsverfahren (§§ 94 ff. StaRUG) eingeführt worden sind, liegt dazu Rechtsprechung noch nicht vor. Es ist allerdings anzunehmen, dass in diesen Fällen, die voraussetzen, dass beim Schuldner noch keine Zahlungsunfähigkeit, sondern lediglich drohende Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist, auch kein Vermögensverfall vorliegt.

b) Zulassung von Syndikusrechtsanwälten

Ein weiterer Themenkreis, der den Senat beschäftigt, ist die Zulassung von Syndikusrechtsanwälten.

Die Tätigkeit ist nach dem objektiven Inhalt der Tätigkeit des Bewerbers und nicht nach ihrem Erscheinungsbild zu bestimmen. 15 Die anwaltliche Tätigkeit muss prägend sein und mindestens 65 % der Tätigkeit umfassen. 16

Es muss sich nach der seinerzeit anwendbaren Rechtslage um eine Rechtsangelegenheit des Arbeitgebers und nicht seiner Kunden handeln. Eine Angelegenheit wird nicht dadurch zu einer Rechtsangelegenheit des Arbeitgebers, dass dieser sich schuldrechtlich zur Erbringung einer Dienstleistung verpflichtet hat. 17 Ein „Case Manager“ in der Schiedsgerichtsbarkeit nimmt keine Rechtsangelegenheiten der Institution wahr, die Schiedsverfahren administriert, sondern Rechtsangelegenheiten der Schiedsparteien. Daher kommt eine Zulassung als Syndikusrechtsanwalt nicht in Betracht. Dies gilt selbst vor dem Hintergrund, dass sich der Gesetzgeber entschlossen hat, die Rechtslage ab 1. August 2022 neu zu regeln. Eine „Vorwirkung“ des neuen Rechts kommt nicht in Betracht. 18

Der Geschäftsführer einer GmbH kann nicht als Syndikusrechtsanwalt hinsichtlich dieser Tätigkeit zugelassen werden, da die fachliche Unabhängigkeit nicht gewährleistet ist. 19

Die Rücknahme und der Widerruf der Zulassung eines Syndikusrechtsanwalts können nur mit Wirkung für die Zukunft erfolgen. 20

Die Befreiung von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht endet ipso jure unabhängig von der Zulassung als Syndikusrechtsanwalt mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 21 Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers liegen vor, wenn ein bei einem Haftpflichtversicherer angestellter Rechtsanwalt zur Unterstützung von Versicherungsnehmern bei der Abwehr unberechtigter Haftpflichtansprüche handelt. 22

Die Tätigkeit als Rechtsanwalt der Kreishandwerkerschaft ist mit der Syndikusrechtsanwaltstätigkeit vereinbar. 23

c) Sonderfälle

Zu den Schwerpunkten „Widerruf der Zulassung wegen Vermögensverfalls“ und „Zulassung als Syndikusrechtsanwalt“ treten eine Reihe von Fallgestaltungen hinzu, die in aller Regel sehr einzelfallbezogen sind.

Vermerkt der Zusteller entgegen § 3 Abs. 2 VwZG, § 180 Abs. 3 ZPO auf dem Umschlag des zuzustellenden Schriftstücks das Datum der Zustellung nicht, gilt das Dokument gem. § 8 VwZG erst in dem Zeitpunkt als zugestellt, in dem es dem Empfangsberechtigten tatsächlich zugegangen ist. 24

Erfolglos war der Antrag eines Rechtsanwalts, den Kammerbeitrag im Wege des Erlasses nicht zahlen zu müssen bzw. eine Stundung zu erlangen. Nach den Feststellungen des Anwaltsgerichtshofs hat die Rechtsanwaltskammer den Kammerbeitrag zutreffend auf Grundlage der Beitragsordnung festgesetzt. Der Antrag auf Zulassung der Berufung wurde abgelehnt. 25

Erfolglos war auch der Antrag eines Rechtsanwalts aus München, der der Auffassung war, dass die erstmals elektronisch durchgeführte Wahl zur siebten Satzungsversammlung ungültig sei. Insbesondere hat der Senat herausgestellt, dass ein Wahlfehler zur Ungültigerklärung der Wahl nach § 112f Abs. 1 BRAO führt, es sei denn, dass sich der Fehler auf das Wahlergebnis weder tatsächlich ausgewirkt hat noch konkret und nicht nur theoretisch hat auswirken können. 26

Immer wieder von Interesse ist die Frage, wann nach einer strafrechtlichen Verurteilung die Wiederzulassung erfolgen kann. Hierbei sind der Zeitablauf und das zwischenzeitliche Wohlverhalten zu berücksichtigen, ohne dass eine schematische Prüfung erfolgt. 27 Bei gravierenden Straftaten mit Bezug zur beruflichen Tätigkeit des Rechtsanwalts ist ein zeitlicher Abstand zwischen der die Unwürdigkeit begründenden Straftat des Bewerbers und dessen Wiederzulassung von in der Regel 15 bis 20 Jahren erforderlich. 28

Im Rahmen der Prognoseentscheidung, die im Hinblick auf die Beeinträchtigung der einer Zulassung entgegenstehenden Interessen der Öffentlichkeit zu erstellen ist, ist von Bedeutung, wie viele Jahre zwischen einer Verfehlung und dem Zeitpunkt der Wiederzulassung liegen. Auch eine durch ein besonders schwerwiegendes Fehlverhalten begründete Unwürdigkeit kann durch Zeitablauf und Wohlverhalten des Bewerbers derart an Bedeutung verloren haben, dass sie seiner Zulassung nicht mehr im Weg steht. 29

Gelegentlich ist auch eine Abwicklungsanordnung Gegenstand der Rechtsprechung des Senats, insbesondere zur Frage der Auswahl des Abwicklers. Grundsätzliche Bedeutung besteht in diesen Fällen regelmäßig nicht. 30

Selten sind Sachverhalte, in denen es um die Erteilung des Fachanwaltstitels geht. Der Senat hat es nicht beanstandet, dass der Anwaltsgerichtshof es für eine persönliche Fallbearbeitung i. S. v. § 5 Abs. 1 Satz 1 FAO hat genügen lassen, dass eine inhaltliche Befassung der antragstellenden Rechtsanwältin mit den von ihr bearbeiteten Verfahren vorgelegen hat. 31

Bisweilen wird zwischen Rechtsanwaltskammer und einem Vorstandsmitglied über die Zahlung der Entschädigung gestritten. Insoweit handelt es sich regelmäßig um Einzelfälle, die dann nach der jeweiligen Beitrags-, Gebühren- und Entschädigungsordnung der Rechtsanwaltskammer zu behandeln sind, wobei regelmäßig keine rechtlichen Schwierigkeiten bestehen. 32

2. Anwaltsgerichtliche Verfahren

Bei den anwaltsgerichtlichen Verfahren geht es im Wesentlichen um das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen 33, Verstöße gegen das Sachlichkeitsgebot 34 und die Frage, ob die Übernahme einer Vielzahl von Mandanten und die Anhängigmachung von zahlreichen Sachen zulässig ist 35.

III. Gesetzgeberische Korrekturen der Rechtsprechung

Anhand von zwei Beispielen möchte ich darlegen, dass die Gesetzgebung gelegentlich Rechtsprechung der anwaltlichen Gerichtsbarkeit, die ihr missfällt, zum Anlass nimmt, die gesetzlichen Grundlagen zu ändern. Dies steht dem Gesetzgeber zu, soll hier aber gleichwohl Anlass für eine überblicksartige Darstellung sein.

Der Senat hatte entschieden, dass ein Rechtsanwalt durch die Verweigerung der Ausstellung des Empfangsbekenntnisses im Rahmen einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt gem. § 195 ZPO keine zu ahndende Berufspflichtverletzung begeht, da die Bestimmung des § 59b Abs. 2 BRAO keine den Grundsätzen des Vorbehalts sowie des Vorrangs des Gesetzes genügende Ermächtigungsgrundlage für die Schaffung einer Berufspflicht des Rechtsanwalts, an einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt mitzuwirken, enthalte. 36

Heute findet sich in § 59b Abs. 2 Nr. 8 BRAO in der Fassung des Gesetzes zur Umsetzung der Berufsanerkennungsrichtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich rechtsberatender Berufe vom 12. Mai 2017 37 eine für diesen Fall geschaffene Rechtsgrundlage. Zudem wurde § 14 BORA dahin geändert, dass der Rechtsanwalt gem. § 14 Satz 1 BORA ordnungsgemäße Zustellungen von Gerichten, Behörden und Rechtsanwälten entgegenzunehmen und das Empfangsbekenntnis mit dem Datum versehen unverzüglich zu erteilen hat.

In den Gesetzgebungsmaterialien heißt es ausdrücklich:

„Nachdem der Bundesgerichtshof am 26. Oktober 2015 entschieden hat, dass § 59b Abs. 2 BRAO bisher keine ausreichende Ermächtigungsgrundlage für die Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer beinhaltet, (auch) die Mitwirkungspflichten des Rechtsanwalts bei einer Zustellung von Anwalt zu Anwalt nach § 195 der Zivilprozessordnung (ZPO) zu regeln, soll eine solche Befugnis nunmehr durch eine Ergänzung des § 59b Abs. 2 Nr. 8 BRAO-E geschaffen werden (Art. 1 Nr. 21d). Eine Parallelregelung für die Patentanwälte ist in § 52b Abs. 2 Nr. 7 PAO-E vorgesehen (Art. 4 Nr. 25b cc).“ 38

Im Zusammenhang mit Syndikusrechtsanwälten hat der BGH mehrfach entschieden, dass keine Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers vorliegt, wenn Rechtsangelegenheiten der Kunden des Arbeitgebers behandelt werden. Dies ist beispielsweise bei der Schadenfallbearbeitung für Kunden eines Versicherungsmaklers durch einen bei diesem angestellten Juristen der Fall, wenn sich der Versicherungsmakler schuldrechtlich gegenüber seinen Kunden zur Durchführung der Schadensfallbearbeitung verpflichtet hat. 39

Die Zulassung als Syndikusrechtsanwalt setzt voraus, dass die anwaltliche Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers das Arbeitsverhältnis des Antragstellers prägt. Eine Tätigkeit in Rechtsangelegenheiten von Kunden des Arbeitgebers stellt keine Rechtsangelegenheit des Arbeitgebers dar, selbst wenn sich dieser zu einer Beratung des Kunden verpflichtet hat. 40

Der Senat hatte seinerzeit herausgestellt, dass bereits der Wortlaut des § 46 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 BRAO und die Systematik dieser Bestimmungen, wonach der Syndikusrechtsanwalt im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses für seinen Arbeitgeber anwaltlich tätig ist (§ 46 Abs. 2 Satz 1 BRAO) und sich die Befugnis des Syndikusrechtsanwalts zur Beratung und Vertretung auf die Rechtsangelegenheiten des Arbeitgebers beschränkt (§ 46 Abs. 5 Satz 1 BRAO), dafür sprechen, dass der Syndikusrechtsanwalt in Rechtsangelegenheiten seines Arbeitgebers und nicht von dessen Kunden einzusetzen ist. 41

Durch das Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe vom 1. Juli 2011 42 wurde § 46 Abs. 6 BRAO eingeführt, der regelt, dass für den Fall, dass ein Arbeitgeber, der nicht den sozietätsfähigen Berufen angehört, aber zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen berechtigt ist, diese Leistungen auch durch den Syndikusrechtsanwalt erbracht werden können. Dabei hat der Syndikusrechtsanwalt darauf hinzuweisen, dass er keine anwaltliche Beratung i. S. d. § 3 BRAO erbringt und ihm kein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 StPO zukommt. Die Erbringung von Rechtsdienstleistungen in diesem Sinne ist keine anwaltliche Tätigkeit.

IV. Fazit und Ausblick

Die Fallzahlen des Anwaltssenats beim Bundesgerichtshof sind in den vergangenen Jahren weitgehend konstant geblieben. Der Schwerpunkt der Tätigkeit des Senats liegt bei dem Widerruf der Zulassung wegen Vermögensverfall sowie der Zulassung von Syndikusrechtsanwälten.

Auch wenn er verschiedene Bereiche der rechtsberatenden Tätigkeiten in Zukunft in größerem Umfang als bisher bestimmen wird, so ergeben sich daraus Konsequenzen für den Anwaltssenat des Bundesgerichtshofes voraussichtlich nicht, da eine Zuständigkeit des Senats nicht besteht. Vielmehr werden diese Fälle vor die Senate gelangen, aus deren Rechtsgebiet die materiell rechtlichen Fragen der Sachverhaltsgestaltung entspringen.

Ob der Gesetzgeber in Zukunft noch weitere Eingriffe in die Ergebnisse der Rechtsprechung des Senats vornehmen wird, bleibt abzuwarten.

*) Der Verfasser lehrt an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management Essen Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Wirtschafts- und Steuerrecht und ist daneben als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht sowie Steuerberater tätig sowie Mitglied des Senats für Anwaltssachen des Bundesgerichtshofs. Er vertritt in diesem Beitrag, der nicht in dienstlicher Eigenschaft verfasst ist, ausschließlich seine persönliche Auffassung.

1. Vgl. Offermann-Burckart in: Henssler/Prütting, BRAO-Kommentar, 5. Auflage, München, 2019, Vor § 92 BRAO Rn. 5.

2. S. RGBl. 1943 I, S. 123.

3. Vgl. Offermann-Burckart in: Henssler/Prütting, BRAO-Kommentar, 5. Auflage, München, 2019, Vor § 92 BRAO Rn. 14.

4. So AGH München, Urteil vom 11.11.2021 – BayAGH III – 4 – 6/19.

5. So BGH, Beschluss vom 28.9.2022 – AnwZ (Brfg) 11/22.

6. So BGH, Beschluss vom 19.4.2022 – AnwZ (Brfg) 51/21.

7. So BGH, Urteil vom 7.12.2020 – AnwZ (Brfg) 19/19.

8. So BGH, Beschluss vom 30.5.2022 – AnwZ (Brfg) 6/22, Rn. 3; BGH, Beschluss vom 12.12.2018 – AnwZ (Brfg) 60/17, Rn. 4.

9. So BGH, Beschluss vom 30.5.2022 – AnwZ (Brfg) 6/22, Rn. 5; BGH, Beschluss vom 15.12.2017 – AnwZ (Brfg) 11/17, Rn. 4.

10. So BGH, Beschluss vom 10.5.2022 – AnwZ (Brfg) 9/22, Rn. 16; BGH, Beschluss vom 4.3.2019 – AnwZ (Brfg) 47/18, Rn. 6.

11. So BGH, Beschluss vom 30.5.2022 – AnwZ (Brfg) 43/21, Rn. 8.

12. Vgl. BGH, Beschluss vom 19.4.2022 – AnwZ (Brfg) 2/22, Rn. 7.

13. So BGH, Beschluss vom 29.12.2016 – AnwZ (Brfg) 53/16, Rn. 7.

14. Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts vom 22.12.2020, BGBl. I 2020, 3256 ff.

15. So BGH, Beschluss vom 28.6.2022 – AnwZ (Brfg) 5/22, Rn. 5; BGH, Urteil vom 7.12.2020 – AnwZ (Brfg) 11/20, Rn. 27.

16. So BGH, Urteil vom 25.3.2022 – AnwZ (Brfg) 8/21, Rn. 55.

17. So BGH, Beschluss vom 28.6.2022 – AnwZ (Brfg) 5/22, Rn. 5; BGH, Urteil vom 9.3.2020 – AnwZ (Brfg) 1/18, Rn. 20.

18. Vgl. BGH, Urteil vom 13.5.2022 – AnwZ (Brfg) 46/21.

19. So BGH, Urteil vom 13.5.2022 – AnwZ (Brfg) 21/21, Rn. 28.

20. So BGH, Urteil vom 13.5.2022 – AnwZ (Brfg) 21/21, Rn. 20.

21. So BGH, Urteil vom 13.5.2022 – AnwZ (Brfg) 21/21, Rn. 25; BGH, Urteil vom 30.3.2020 – AnwZ (Brfg) 49/19, Rn. 17.

22. So BGH, Urteil vom 2.11.2020 – AnwZ (Brfg) 24/19, Rn. 17.

23. So BGH, Urteil vom 25.3.2022 – AnwZ (Brfg) 8/21, Rn. 17.

24. So BGH, Beschluss vom 29.7.2022 – AnwZ (Brfg) 28/20.

25. So BGH, Beschluss vom 22.6.2022 – AnwZ (Brfg) 7/22; Vorinstanz: AGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 10.12.2021 – 1 AGH 37/21.

26. So BGH, Beschluss vom 30.5.2022 – AnwZ (Brfg) 47/21, Rn. 8.

27. Vgl. BGH, Beschluss vom 19.7.2021 – AnwZ (Brfg) 2/21, Rn. 8; BGH, Beschluss vom 19.8.2021 – AnwZ (Brfg) 18/21, Rn. 10.

28. So BGH, Beschluss vom 19.7.2021 – AnwZ (Brfg) 2/21, Rn. 8: Verurteilung wegen Untreue und Insolvenzverschleppung sowie Bankrott.

29. So BGH, Beschluss vom 19.8.2021 – AnwZ (Brfg) 18/21, Rn. 10: Versuchter Prozessbetrug, Anstiftung zum Meineid, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Untreue und Steuerhinterziehung.

30. So BGH, Beschluss vom 3.6.2022 – AnwZ (Brfg) 40/21.

31. Vgl. BGH, Beschluss vom 19.4.2022 – AnwZ (Brfg) 1/22, Rn. 4.

32. Vgl. BGH, Beschluss vom 19.1.2022 – AnwZ (Brfg) 25/21.

33. Vgl. BGH, Beschluss vom 4.5.2021 – AnwSt (B) 1/21.

34. Vgl. BGH, Beschluss vom 29.10.2021 – AnwSt (B) 3/21.

35. So BGH, Beschluss vom 3.3.2022 – AnwSt (R) 5/21.

36. So BGH, Urteil vom 26.10.2015 – AnwSt (R) 4/15; Vorinstanz: AGH Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 7.11.2014 – 2 AGH 9/14.

37. BGBl. I 2017, S. 1121 ff.

38. So Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 5.9.2016, BT-Drs. 18/9521, S. 84.

39. So BGH, Beschluss vom 16.8.2019 – AnwZ (Brfg) 58/18, Rn. 23.

40. So BGH, Urteil vom 20.6.2020 – AnwZ (Brfg) 23/19; BGH, Urteil vom 15.10.2018 – AnwZ (Brfg) 58/17; BGH, Urteil vom 2.7.2018 – AnwZ (Brfg) 49/17, Rn. 39 ff.

41. So BGH, Urteil vom 2.7.2018 – AnwZ (Brfg) 49/17, Rn. 41 ff.

42. BGBl. I 2021, 2363 ff.

Bildnachweis: stock.adobe.com | Kzenon